令和6年度の行事

後期開始合同LHR

10月3日(木)、後期がはじまり、生徒は元気な様子で登校しました。10月は全校ボランティアや避難訓練など野外の行事もあります。日々寒くなってきましたので、風邪などひかないように体調管理をしっかりしましょう。

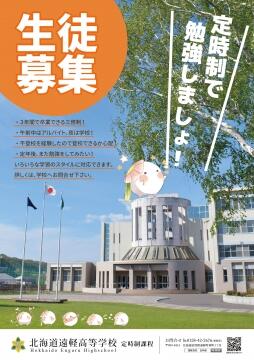

11月11日(月)~15日(金)は授業参観週間です。定時制の授業を見学していただく機会となっております。お越しの際は、定時制職員室前で受付を済ませてください。

なお、11月15日(金)は、第2回学校説明会があります。給食体験、参加者の方と定時制生徒・卒業生との懇談会も企画しています。詳細は近日中にホームページに掲載し、『広報えんがる』11月号にも掲載予定です。定時制に関心・興味のある方はぜひご参加ください。

生徒会役員認証式・前期終業式

9月27日(金)、生徒会役員認証式と前期終業式が行われました。

新執行部役員からご挨拶 旧執行部役員からご挨拶

生徒会認証式では、認証式後、新・旧の生徒会役員から一人一言、抱負をのべました。旧生徒会役員の皆さん、お疲れさまでした。そして、新生徒会役員の皆さん、コメントで触れていたように、ますます定時制を盛り上げていってください。これからの活躍を期待しております。

9月30日(月)から10月2日(水)までは学期間休業です。ゆっくり休んで、10月3日(木)からの新学期には、みなさん元気に登校して来てください。

生徒会役員選挙立合演説会

9月26日(木)、講義室で令和6年度生徒会役員選挙があり、生徒会役員立候補者とその推薦責任者による立会演説会がありました。その後、投票が行われました。

第1回体験入学

9月25日(水)、第1回体験入学が開催され、入学希望者、保護者、引率の先生をあわせて9名の方が参加者されました。ありがとうございます。

給食体験は、ポークカレー、サラダ、果物です。ポークカレーは自慢の一品。参加者の方から「給食がとても美味しかった」と好評でした。

英語コミュニケーションⅠの授業体験では、入学希望者が生徒と一緒になって双六ゲームを行いました。入学希望者の方も積極的に参加してくれました。参加者の方から「定時の生徒の人が仲がよさそうで楽しそうだった」「入学希望者が授業体験に楽しそうに参加できてよかったです」とのコメントをいただきました。

授業体験が盛り上がっている様子なので、保護者、引率の先生を授業見学にご案内しました。参加者の方から「少人数で丁寧な授業を受けられていると思った」との感想をいただきました。

学校紹介は、生徒がスライドを用いて参加者の方に説明しました。参加者からは、「生徒の1日の流れを知ることができて、とても参考になった」「生徒さん本人からの定時制の紹介はとてもわかりやすかったです。生徒目線でのプレゼンはぜひ今後も継続してください」とのご意見をいただきました。生徒もこの日のために練習を重ね、上手に堂々と発表してくれたと思います。後ほど、参加者の方からのコメントを生徒に伝え、生徒とともに喜びました。

質疑応答では、部活動、検定と単位習得、ボランティア活動と単位習得、転入・転学に関わるご質問等がありました。

第2回体験入学は11月15日(金)を予定しております。在校生・卒業生・教員と参加者の懇談会等、第1回体験入学とは趣向を変えた内容となる予定です。

また、11月11日(月)~15日(金)は公開授業週間となっております。定時制職員室前で受付をしていただければ、どなたでも授業を見学できます。

なお、定時制教頭にお電話いただければ、いつでも学校の見学や説明をいたします。ご連絡、お待ちしております。

課題探究学習スタート

9月24日(火)、いよいよ課題探究学習がスタートしました。探究とは、自分なりの視点を持って深く調べ、自分なりの意見を持つことです。今回は、班ごとに自分の関心の持つ複数のテーマについてそれを希望した理由を発表しあい、メンバー同士で個々のテーマと共通するテーマを決定し、グループとしてテーマに対して仮説を立るまでがゴールです。また、今後の見通しを持つために、12月の発表までの学習計画も立てました。

まず、今日の活動について、全体コーディネーターから説明がありました。その後、各班に分かれ、リーダー、サブリーダーを決め、テーマ、仮説について話し合いました。

単なる調べ学習ではなく、仮説を検証し、その先の展望も考える必要があります。各自の関心は微妙に異なります。そこから共通するテーマと仮説を導き出さなくてはいけません。

この学習を通じて、合意形成と協同作業の難しさ、楽しさ、見通しをもつことの重要性を学び成長していってください。

大きい画像はこちら☟☟を

大きい画像はこちら☟☟を